Medieninformation Freitag, 07.11.2025, 10:30 Biogas – die unterschätzte Energiequelle Studie zeigt wirtschaftlich erschließbares Biogaspotenzial auf

Vorarlberg hat sich mit der Energieautonomie ein ambitioniertes Ziel für den Klimaschutz gesetzt. Bis spätestens 2050 soll die Energieversorgung auf erneuerbare Energieträger umgestellt sein. Eine der ganz großen Herausforderungen dabei ist die Umstellung der gesamten Wärmeversorgung in Haushalten, in Dienstleistungsbetrieben, in Gewerbe und Industrie. „Dabei können wir auf keine nutzbaren Optionen verzichten. Eine besonders interessante Energiequelle ist Biogas bzw. biogenes Methan, da haben wir, wie die nun vorliegende Studie eindrücklich zeigt, die möglichen Potentiale bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Das wollen wir nun ändern“, sagt Landesrat Daniel Allgäuer.

Bis dato wird in Vorarlberg Biogas, neben zwei Einspeisungen ins Gasnetz, vor allem von in landwirtschaftliche Betriebe integrierten Anlagen produziert. Das Biogas wird dabei in der Regel in KWK-Anlagen verstromt und dieser sodann eingespeist. Soweit möglich wird die entstehende Wärme in den Betrieben genutzt.

Das Land Vorarlberg wollte fundiert wissen, welche Biogaspotentiale in allen relevanten Segmenten in Vorarlberg wirtschaftlich erschließbar wären und wie eine Nutzungs- bzw. Mobilisierungsstrategie konkret aussehen könnte. Das Ingenieurbüro „drexel reduziert“ wurde - unter Mitarbeit von „Energiewenden“ - mit der Erstellung einer Studie beauftragt. „Es freut mich besonders, dass sich mit der 11er Nahrungsmittel GmbH, der Julius Blum GmbH, der Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH & Co KG sowie der Wirtschaftskammer Vorarlberg bedeutende Partner aus der Industrie an der Finanzierung beteiligt haben. Das unterstreicht den wirtschaftlichen Stellenwert biogener Energiepotenziale aus der Landwirtschaft und zeigt, dass wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag zur Energieautonomie leisten“, erläutert Landesrat Christian Gantner: „Denn vor allem geht es uns darum, die Energieversorgung für industrielle und gewerbliche Prozesse, die auf hochwertige gasförmige Energieträger angewiesen sind, zu sichern.“

Ziel der Studie war die Ermittlung der wirtschaftlich erschließbaren Biogaspotenziale in Vorarlberg, die Analyse technischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen sowie mögliche Erschließungsstrategien.

Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick

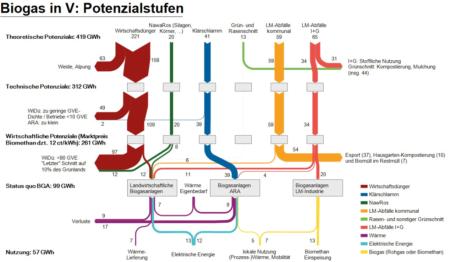

- Das wirtschaftliche Biogaspotenzial liegt bei 261 GWh jährlich, davon werden derzeit 99 GWh in Biogasanlagen produziert; nach Abzug von Eigenbedarf und Verlusten werden 57 GWh genutzt. Das größte wirtschaftliche, noch ungenutzte Potenzial liegt im Bereich Wirtschaftsdünger (109 GWh), gefolgt von kommunalen Bioabfällen.

Zum Vergleich beträgt die derzeit genutzte Fernwärme in Vorarlberg rund 300 GWh.

- „Um einen wirtschaftlichen Betrieb, sprich konkurrenzfähigen Endenergiepreisen für das produzierte Methan, zu ermöglichen, ist eine Mindestgröße der Biogasanlagen erforderlich. Diese liegt deutlich über der Größe der meisten üblichen landwirtschaftlichen Anlagen. Für die Erschließung der Potentiale ist es somit essentiell, gemeinsame Biogasanlagen bzw. entsprechende Güllegemeinschaften zu etablieren. Die Kostenanalysen zeigen, dass sich in einem Radius von 5 km um eine Anlage die Gülle wirtschaftlich sammeln lässt“, erläutert Studienautor Christof Drexel.

Die meisten anderen Substrate, wie etwa biogene Abfälle aus der Lebensmittelindustrie, sind betreffend Transportdistanzen unkritisch, da sie wesentlich höhere spezifische Energieinhalte aufweisen als Wirtschaftsdünger. Bei diesen regionalen Anlagenstandorten wäre jeweils auch die Biogasaufbereitung zu Biomethan durchzuführen und dieses ins Gasnetz einzuspeisen. Unter Nutzung geeigneter bestehender Anlagen wären, um das Potential gut abzuschöpfen, etwa 10 neue gemeinschaftliche Anlagen erforderlich.

- Die Sammlung und stoffliche und energetische Verwertung von Wirtschaftsdünger führt zu einer weiteren Reduktion der landwirtschaftlichen Treibhausgase (Methan, Lachgas). Im Verfahren der Biomethanaufbereitung wird biogenes CO2 abgeschieden, das weiterverarbeitet und als negative Emission verbucht werden kann. „Die Aufbereitung des Gärrests hält den Nährstoffkreislauf geschlossen, liefert wertvolle organische Substanz und ermöglicht eine weitere Kohlenstofffixierung durch Humusaufbau“, erläutert Mátjás Scheibler vom Büro „Energiewenden“. Das von Land und illwerke vkw cofinanzierte interreg-Projekt "Bioressourcenpark amKumma" (Bioressourcen Energetisch und Stofflich Nutzen) ist ein länderübergreifendes Pilotprojekt und wird bereits umgesetzt. Andere Regionen sollen auf dem Weg zum Biogascluster folgen.

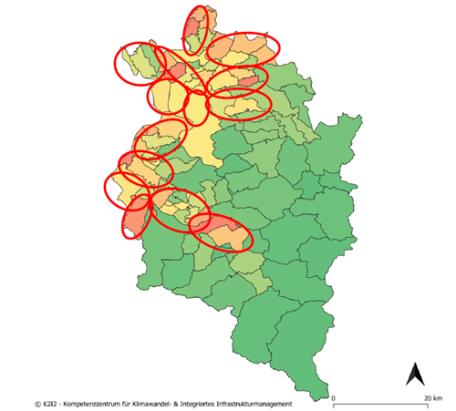

Grafik 1 (Übersicht Pressefotos)

Potentialverteilung in kWh pro Hektar nach Gemeinden (je intensiver die Rottönung desto höher das Potential) und mögliche Biogascluster, bzw. Gebiete für gemeinsame Anlagen innerhalb einer wirtschaftlichen Distanz.

- Ein wichtiger wirtschaftlicher Nutzen besteht dabei für die einzelnen Betriebe, die in eine gemeinsame Anlage ihren Wirtschaftsdünger einbringen. Denn aus eigener Kraft, bzw. mit den eigenen Substraten, wäre ein lohnender Betrieb meistens nicht möglich.

- Ein zusätzlicher Vorteil einer solchen Struktur ist die Möglichkeit einer Gärrestaufbereitung. Der Gärrest, ein Nebenprodukt der Biogaserzeugung, enthält wertvolle Nährstoffe wie Stickstoff, Phosphor, Kalium und organische Substanz, der ein wertvoller Dünger ist.

- „Die prioritäre Nutzung des Biomethans sollte in industriellen Prozessen mit einer Temperatur von 500°C und darüber erfolgen, da hier ein hochwertiger gasförmiger Energieträger benötigt wird. In anderen Segmenten, insbesondere im Bereich Raumwärme, gibt es andere verfügbare und bewährte Möglichkeiten (vor allem Fernwärme, Wärmepumpen)“, hält Christof Drexel ein wichtiges Prinzip fest.

- Abgeschätzt wurde in einem Ausblick auch der künftige Methanbedarf im produzierenden Bereich in Vorarlberg. Ausgehend von den jeweils eingesetzten Prozessen bzw. deren Temperaturniveaus, der Erschließung von vorhandenen Effizienzpotentialen und dem Einsatz anderer – teils neuer – Technologien bei niedrigeren Temperaturniveaus (wie etwa Hochtemperaturwärmepumpen in einem Bereich bis zu 150°C) liegt die Dimension des verbleibenden Methanbedarfs bei 300 GWh. „Somit ist ersichtlich, dass biogenes Methan einen ganz entscheidenden Beitrag für eine zukünftige nachhaltige Energieversorgung der Industrie leisten kann“, freut sich Landesrat Allgäuer.

Seitens der Studienautoren werden folgende grundsätzliche Schritte empfohlen:

- Entwicklung von Programmen zur Etablierung regionaler gemeinschaftlicher Anlagenstrukturen

- Mittelfristige Nutzung bisher exportierter Biomüllaufkommen

- Implementierung einer Plattform für Cosubstrate

- Aufbereitung und Vermarktung von Gärresten

- Analyse der Möglichkeiten der CO2-Abscheidung und Verwertung

„Biogas ist ein zentraler Baustein einer nachhaltigen Energiezukunft und hat großes Potenzial – sowohl für die künftige Energieversorgungssicherheit unserer Industrie als auch für eine zukunftsfitte Landwirtschaft. Die Stärkung regionaler Wertschöpfung und die effiziente Nutzung vorhandener Ressourcen aus der Landwirtschaft stehen dabei im Mittelpunkt. Diese Chance wollen wir entschlossen nutzen. Daher entwickeln wir nun im nächsten Schritt ein konkretes strategisches Vorgehenskonzept, um die Potenziale gezielt zu erschließen und in die Umsetzung zu bringen“, zeigen sich die Landesräte Allgäuer und Gantner zuversichtlich.

Die Studie ist im Internet auf www.vorarlberg.at/energie unter Energiestudien und Publikationen abrufbar.

Vertiefte Zusammenfassung der Studie

Für die Potenzialabschätzungen dienten zum einen bereits vorliegende Studien zu diesem Thema, teilweise auf ganz Österreich bezogen und nur wenige Jahre zurückliegend, teilweise aus Vorarlberg aus dem Jahr 2009. Zum anderen wurden die Potenziale bestmöglich „Bottom-Up“ erhoben, also auf Basis recherchierter Daten zu den in Frage kommenden Substraten.

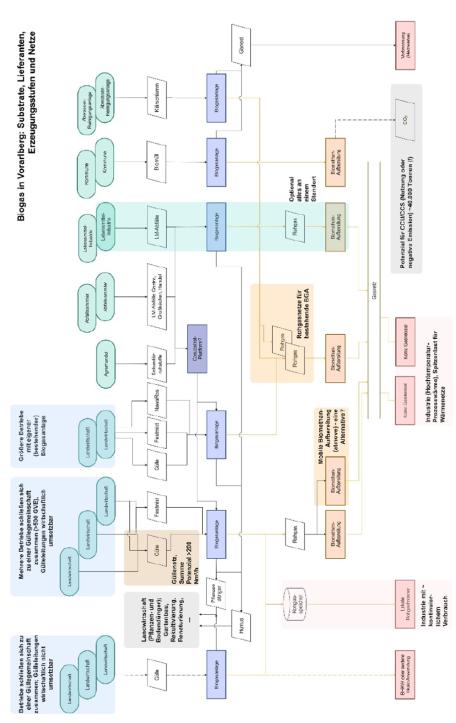

In der nachfolgenden Übersicht sind die wesentlichen Akteure, die relevanten Substrate und verschiedene Verwertungswege exemplarisch dargestellt. Die Übersicht zeigt ein doch recht komplexes Bild der relevanten Landschaft.

Grafik 2 (Übersicht Pressefotos)

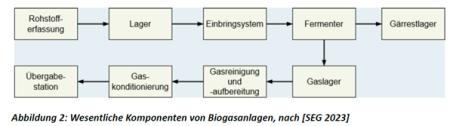

Die nachfolgende schematische Darstellung enthält die wesentlichen Komponenten der Biomethanproduktion. Unter Rohstofferfassung ist unter anderem Substrat-Transport und -Handling zu verstehen, die Sammlung der Substrate sind im Fall von Abfall- und Reststoffen hingegen im vorgelagerten Prozess anzusiedeln.

Grafik 3 (Übersicht Pressefotos)

Der erste verfahrenstechnische Prozess ist die Biogas-(Rohgas-)Erzeugung im Fermenter. Die Gasreinigung (Entschwefelung, Trocknung) wird i.d.R. noch der Biogasanlage zugeordnet; die Biogasaufbereitung (CO2-Abscheidung) ist hingegen ein eigenständiges Verfahren, das auch an einem anderen Standort situiert sein kann.

Zunehmende Bedeutung erlangt die Gärrestaufbereitung, da der Gärrest wertvolle Nährstoffe und organische Substanz enthält. Damit kann auch Humus aufgebaut und Kohlenstoff im Boden fixiert werden.

Substrattransport

In manchen Fällen wird das Substrat direkt am Ort der Entstehung verwertet, etwa Klärschlamm in den Faulgastürmen der Abwasserreinigungsanlagen oder Lebensmittelabfälle in großen Lebensmittel-Industriebetrieben. Auch in landwirtschaftlichen Betrieben kann Wirtschaftsdünger direkt in Biogasanlagen verwertet werden, jedoch ist der Großteil der Betriebe zu klein, um eine eigene Anlage wirtschaftlich betreiben zu können. Wenn die Substrate in Güllegemeinschaften genutzt werden sollen, müssen sie transportiert werden. Dasselbe gilt auch für die Substrate aus kommunaler Sammlung und von kleineren Betrieben der Lebensmittelindustrie.

Sollen die Transportkosten auf etwa 2 ct/kWh limitiert werden (eine Grenze um im wirtschaftlichen Bereich zu bleiben), wird deutlich, dass vor allem Gülle nur in einem sehr beschränkten Umkreis von fünf Kilometern transportiert werden kann. Für Molke gilt ähnliches, aufgrund der bevorzugten stofflichen Nutzung ist die Relevanz aber kaum gegeben. Für die meisten anderen, energiereichen Substrate spielen Transportkosten bei regionaler Verwendung eine untergeordnete Rolle.

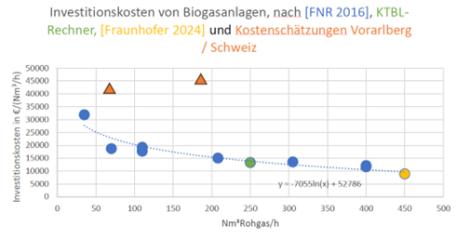

Investitionskosten

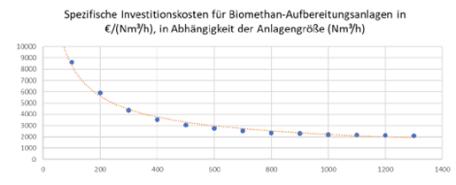

Die nachfolgende Grafik der Investitionskosten enthält die spezifischen Investitionskosten (Fermenter, Technik, Gebäude, Planungshonorare, etc.) in Euro pro verarbeitbarer Rohgasmenge (Nm³/h) und basiert auf dem Leitfaden [FNR 2016] aus dem Jahr 2016; inflationsbereinigt um 80 Prozent.

Grafik 4 (Übersicht Pressefotos)

Biomethanaufbereitung

Für die Abscheidung des CO2 sind mehrere Verfahren in Anwendung, wovon sich die Membranabscheidung zunehmend etabliert – aufgrund moderater Investitions- und Betriebskosten im Bereich der in Frage kommenden Anlagengrößen, nicht zuletzt aber auch, weil der Methanschlupf relevant reduziert werden konnte.

Grafik 5 (Übersicht Pressefotos)

Auch hier verhalten sich die Kosten degressiv. Könnte man bspw. zwei Anlagen mit einer Rohgas-Kapazität von 200 Nm³/h (was auch die in dieser Studie empfohlene Größe darstellt) zusammenfassen, würden sich die spezifischen Investitionskosten fast halbieren. Allerdings sind die Kosten für die Aufbereitung im Verhältnis zu den Gesamtkosten gering.

Potentiale

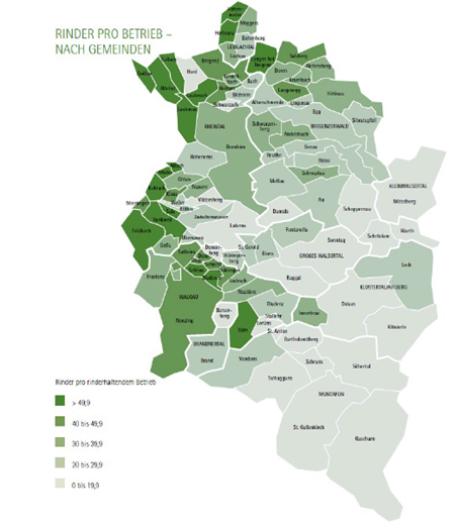

Den größten Anteil an den Potentialen nimmt Wirtschaftsdünger ein. Dieser wiederum ist naturgemäß stark abhängig von der Anzahl bzw. der Dichte des Tierbestandes. Die folgende Übersicht illustriert die Verteilung in Vorarlberg nach Rindern pro Betrieb, gegliedert nach Gemeinden.

Grafik 6 (Übersicht Pressefotos)

Zusätzlich wurden die weiteren Potentiale erhoben, etwa kommunale Abfälle, Lebensmittelfabfälle, Biomüll, biogene Abfälle aus der Lebensmittelindustrie, etc.

Die nächste Abbildung zeigt einen Gesamtüberblick über die derzeitigen Nutzungen und die noch vorhandenen Potentiale in Vorarlberg:

Grafik 7 (Übersicht Pressefotos)

Güllegemeinschaften

Gemäß der Kostenanalysen sollten Biogasanlagen eine Größe von 200-250 Nm³Rohgas/h aufweisen. Nachdem Wirtschaftsdünger den größten Teil des noch zu erschließenden Potenzials stellt, sind Güllegemeinschaften der Schlüssel zur Hebung der Potenziale. Allerdings sollte Gülle aus wirtschaftlichen Gründen nicht über Strecken von mehr als ca. fünf Kilometer transportiert werden müssen, da ansonsten die höheren Transportkosten den Nutzen der Größenskalierung konterkarieren. Diese beiden Prämissen führen zu der oben schematisch Clusterregionen mit einer maximalen Ausdehnung von ca. 10 km.

Nutzungsschienen und Bedarf

Die lange bewährte und immer noch praktizierte Stromerzeugung aus Biogas hatte ihre Berechtigung und wird uns als Brückentechnologie noch lange begleiten. Die erneuerbare Stromproduktion aus Wind und PV ist aber schon so kostengünstig, dass sie sich auch inkl. aller erforderlicher Begleitstrategien (Lastmanagement, kurz- und langfristige Speicherung, Netzausbau) wirtschaftlich durchsetzt. Biogas-Stromgestehungskosten von >20 ct/kWh hingegen können im Strommarkt nur mit massiven Subventionen untergebracht werden.

Mit der zunehmenden Ausarbeitung und Präzisierung der Klimaneutralitätsszenarien gewinnt „Grünes Gas“ an Bedeutung: Während die Raumwärme und große Teile der Prozesswärme auch ohne die Verbrennung eines Gases wirtschaftlich dekarbonisiert werden können, bleibt insbesondere für den Bereich der hohen Temperaturen (>500°C) ein relevanter Bedarf an grünem Gas. Dabei steht Biogas im Wettbewerb zu anderen grünen Gasen wie Holzgas und vor allem Wasserstoff. Aus heutiger Sicht kann Biogas (als Rohgas oder auch aufbereitet als Biomethan) innerhalb der grünen Gase am kostengünstigsten hergestellt werden, weshalb die Nachfrage hierfür entsprechend groß sein wird.

Für die Abschätzung des künftigen Bedarfs diente der gegenwärtige Erdgasverbrauch, von dem jener Anteil in Abzug gebracht wurde, der auf kostengünstigere Art und Weise dekarbonisiert werden kann (etwa dezentrale Wärmepumpen und Wärmenetze für die Raumheizung). Der Erdgasbedarf der Vorarlberger Industrie wurde auf Basis von Interviews und mit Hilfe statistischer Daten analysiert und entsprechend der benötigten Temperarturen ausgewertet. Im Ergebnis liegt der jedenfalls erforderlich künftige Bedarf in der Industrie in einer Dimension von 300 GWh.

Wirtschaftlichkeit und deren Optimierung

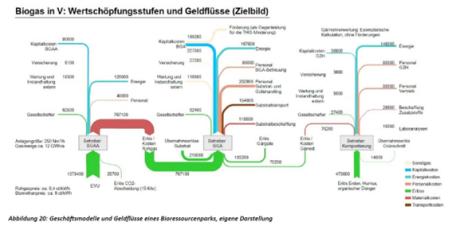

Um die verschiedenen Verfahren und Geschäftsprozesse übersichtlich darzustellen, wird der Gesamtprozess in drei einzelne Geschäftsmodelle unterteilt. In der Praxis sind alle Varianten der Kombination denkbar: Trennung in drei eigenständige Betriebe, Zusammenlegung von zwei oder auch allen drei Betrieben.

Grafik 8 (Übersicht Pressefotos)

Abschließend kann jedenfalls festgehalten werden, dass Biomethan eine zentrale Stütze der Energieautonomie werden kann. Ein heimischer Energieträger, der die höchsten Anforderungen erfüllen kann – für Hochtemperaturprozesswärme geeignet, versorgungssicher, speicherbar, in vorhandener Infrastruktur transportierbar, nach entsprechendem Hochlauf konkurrenzfähig mit fossilen (Erdgas) wie auch mit alternativen Energieträgern der Zukunft (Wasserstoff).

- Redaktion

- Thomas Mair

Pressebilder

-

Biogas – die unterschätzte Energiequelle

Download (JPG / 5,2 MB)

© Land Vorarlberg/A.Serra -

Biogas – die unterschätzte Energiequelle

Download (JPG / 6,7 MB)

© Land Vorarlberg/A.Serra -

Biogas – die unterschätzte Energiequelle

Download (JPG / 7,4 MB)

© Land Vorarlberg/A.Serra -

Biogas – die unterschätzte Energiequelle

Download (JPG / 6 MB)

© Land Vorarlberg/A.Serra -

Grafik 1

Download (PNG / 103,6 KB)

-

Grafik 2

Download (PNG / 749,6 KB)

-

Grafik 3

Download (PNG / 37 KB)

-

Grafik 4

Download (PNG / 50,1 KB)

-

Grafik 5

Download (PNG / 25,2 KB)

-

Grafik 6

Download (PNG / 230 KB)

-

Grafik 7

Download (PNG / 428,4 KB)

-

Grafik 8

Download (PNG / 142,6 KB)